【2217冊目】西加奈子『ふくわらい』

「言葉を使うのが怖いときってあるよ」

「その言葉がすべてになっちまうんだから」

以前読んだ同じ著者の『さくら』はあまりピンとこなかったが、この本はとてもよかった。充実度が際立っている。

主人公の「鳴木戸定」がおもしろい。最近のマンガでちょくちょく見る、空気が読めず人の感情がわからない発達障害系キャラなのだが、雨乞いのやり方を知っていたり人の顔のパーツを動かして「ふくわらい」をしたりと、妙な特技というか特徴がいっぱいあって、それがなんとも魅力的なのだ。

だが、変わらないように見える定も、さまざまな出会いを経て少しずつ変わっていく。実はナイーヴなプロレスラー作家の守口。目が見えないが定に「一目惚れ」してしまう武智。定の同僚でめちゃくちゃ美人の小暮。定のようにマイペースで人に影響されないように見える人でも、やはり人とのかかわりの中で何かが変わる。そのことに、心の深いところで勇気づけられる。

【2216冊目】高橋洋一『ベル・エポックの肖像』

ベル・エポックの肖像―サラ・ベルナールとその時代 (小学館ヴィジュアル選書)

- 作者: 高橋洋一

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2005/12

- メディア: 単行本

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (17件) を見る

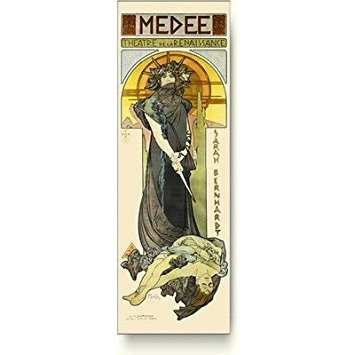

国立新美術館の「ミュシャ展」はすばらしかった。いきなり登場する巨大な「スラヴ叙事詩』の、神話と歴史が融合した世界観にも圧倒されたが、一方で気になったのが、後半の「アール・ヌーヴォー」を担った画家としてのミュシャ。特にサラ・ベルナールを描いた「ジスモンダ」「ロレンザッチオ」「メデ」などのリトグラフには魅了された(「メデ」のサラの表情、怖すぎる!)。

ミュシャが活躍した当時、フランスは「ベル・エポック」と呼ばれる、文化と芸術が一挙に開花した奇跡のような時代だった。1889年、1900年の二度にわたるパリ万博は、普仏戦争で衰えたフランスの国力の復活を宣言し、ユゴー、デュマ、マラルメ、オッフェンバック、ギュスターヴ・ドレなどが登場した。その百花繚乱の中心にいたのが、フランスを代表する歴史的女優、サラ・ベルナールだったのだ。

本書はベル・エポックの歴史とサラ・ベルナールの生涯を、車の両輪のように描いた一冊だ。サラの一生は、恋と戦いの連続だった。次々に恋人を取り替え、コメディ・フランセーズから侮辱的な扱いを受けるとさっさと別れを告げ、自らの名前を冠した劇場さえ作ってみせた。有名なドレフュス事件では、ドレフュス無罪の論陣を張ったエミール・ゾラを反ドレフュス派から庇ってみせた。まさしく破格の女優、破格の人間だったのだ。

当時、映画はまだまだ黎明期だった(リュミエール兄弟がシネマトグラフを生み出したのは、ベル・エポック渦中の1885年)。サラを撮った映像もあるようだが、あくまで舞台を撮ったもの。もう少し遅く生まれていたら、サラは映画女優として、その映像とともに歴史に残ったかもしれない。

【2215冊目】上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ』

ニーズ中心の福祉社会へ―当事者主権の次世代福祉戦略 (シリーズ ケアをひらく)

- 作者: 上野千鶴子,中西正司

- 出版社/メーカー: 医学書院

- 発売日: 2008/10/01

- メディア: 単行本

- クリック: 13回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

本書の共編者のお二人は、以前『当事者主権』という本を共著で出されている。本書はいわばその応用編。多彩な著者を得て、「ニーズとは何か」「当事者とは何か」「望ましいケアのあり方とはどういうものか」といったテーマが、深く広く論じられている。

上野千鶴子による第1章「当事者とは誰か?」がおもしろい。従来のニーズ概念を「当事者にとって顕在/潜在」「第三者にとって顕在/潜在」の二軸でシンプルに整理し、当事者を「ニーズの帰属する主体」と、これまた明快に定義する(具体的には「顕在化されたニーズの帰属先としての主体」)。ここから見えてくるのは、福祉というもの、ケアというものが常に「当事者ニーズ」に向いていなければならないという、明確な方向性と確信である。

当たり前と言えば当たり前なのだが、この点が現場の実践の中ではどうしてもあいまいになりやすい。例えば、利用者と家族の意向が異なる場合はどうするか。利用者の主観的なニーズと、第三者から見たニーズがズレている場合はどうか。もちろん実際にはいろいろな葛藤があり矛盾があるのであって、なかなか理屈通りにはいかない部分もあるだろうが、拠って立つ理念がはっきりしているというだけで、少なくとも考え方の「筋」は見えてくる。

もちろん、ニーズはすべてが顕在化しているわけではない。むしろ、潜在化したニーズをどう扱うか、どう可視化するかが問題になる。この点を、高齢者虐待という視点から分析するのが、第4章「ニーズはなぜ潜在化するのか」(春日キスヨ)である。特に息子から高齢の母への虐待のようなケースは(これが組合せとしては最も多い)、加害者である息子を被害者である母がかばうことで、母の福祉的なニーズが潜在化してしまうというなんとも痛ましい構造がある。

現状分析からあるべき制度設計の提案まで、得るところの多い一冊だ。ちなみに、ニーズをすべて叶えていたら財政的に成り立たなくなるという批判もあろうが、第10章「当事者主権の福祉戦略」(中西正司)によれば、高額所得者の累進課税と企業税(法人税のことか)を1990年当時に戻すだけで22兆円の財源が生まれるという。さらに、1,500万円を超える金融資産に3パーセントの税を課すと30兆円だ。一方、介護保険や障害福祉サービスをすべてのニーズに応えるだけ給付し、住宅手当月4万円と障害年金月12万円を提供、特別障害者手当を月6万円増額しても、必要な財源は3兆4,000億円。つまり、本気になればできないことではないのである。言い換えれば、それほど日本は高額所得者を優遇し、所得の再分配がうまくいっていないということなのだろう。

【2214冊目】モーリス・メーテルリンク『貧者の宝』

「隠れた真実が生の支配者なのだ。人々はこのことに気づきもせずに、ただ黙々と生きている奴隷にすぎない」(p.89)

『青い鳥』では、妖女ベリリウンヌの帽子についているダイヤモンドを回すと、それまで見えなかった真実の世界が目の前に現れた。だが、実際には目に見えない真実の世界など、なかなか目にすることはできない。だからほとんどの人は、現実の生活こそが唯一の世界だと思い込み、その中で生涯を送る。

だが、メーテルリンクは断言する。それは偽物の生、かりそめの世界にすぎない、と。真実の世界とは、世俗的な富や名誉の中にあるのではなく、もっと魂の奥底のほうにあるのである。そこに至るためには、言葉はいらない(少なくとも、世の中で交わされている表面的な言葉は)。もちろん、お金も不要。必要なのは「愛」であって「美」なのである。メーテルリンクによれば、特に「美」こそは魂にとっての養分なのだ。

繰り返すと、真実の世界とは、実際の世界とは別のところにあり、普段は見ることができない。それこそが、それまでの写実的、自然主義的な小説とは異なる、メーテルリンクの世界観の本領なのだ。本書はそうした世界観のエッセンスを、メーテルリンク自らがエッセイとして語った一冊。なんとも純朴でひたむきだが、そのことがかえって胸を打つ。若い頃に読みたかった、という気もするが、むしろ大人になってから(つまり今になって)読むのが味わい深いというべきだろう。問題はその時、「魂の生活」がすっかり失われているか、まだかろうじてその残影を追うことができるか、ということなのだが・・・・・・。

- 作者: メーテルリンク,Maurice Maeterlinck,堀口大学

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1960/03/22

- メディア: 文庫

- 購入: 6人 クリック: 149回

- この商品を含むブログ (41件) を見る

【2213冊目】D・P・ウォーカー『ルネサンスの魔術思想』

ルネサンスの魔術思想―フィチーノからカンパネッラへ (ヴァールブルク・コレクション)

- 作者: D.P.ウォーカー,Daniel Pickering Walker,田口清一

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 1993/11

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

「一 石、金属など――月に属する

二 植物、果物、動物――水星に属する

三 粉、蒸気、香――金星に属する

四 言葉、歌、音――太陽に属する

五 情緒、想像力――火星に属する

六 推論的理性――木星に属する

七 知的観想、神的直観――土星に属する」(p.23)

マウシリオ・フィチーノ。ジョヴァンニ・ピーコ。プレトン。ラザレッリ。トリテミウス。アグリッパ。パラケルスス。ゴーリ。ポンポナッツィ。テレジオ。ドーニオ。ペルシオ。フランシス・ベイコン。そしてカンパネッラ。

この異様な「人名録」のうち、あなたは何人を知っているだろうか。半分以上知っているという人は、よほどの魔術ファンか、ルネサンス・フリークに違いない(ちなみに私は、名前だけ知っているというのも含めてフィチーノ、アグリッパ、パラケルススの3人だった)。だがこれこそが、ルネサンスの「もう一つの顔」を彩った魔術師たちや、その批判者たちの系譜なのである。

そうなのだ。ルネサンスとは単なる「ギリシア・ローマ回帰」「理性の時代」「人間中心主義」だけではないのである。それは神秘思想と魔術思想の百花繚乱の時代であり、その立役者たちが、冒頭に並べた連中だったのだ。

特に重要なのが、プラトンをラテン語に翻訳し、プラトン・アカデミーの中心人物ともなったマルシリオ・フィチーノ。フィチーノは単にプラトンの文献を翻訳しただけではなく、プラトン思想を魔術と神秘で色付けした「新プラトン主義」を提唱、独自の思想を展開した。それは冒頭の引用のように、星辰のはたらきによって世界を把握し、「精気」を重視して、人間と天体を独自の理論によって結びつけるものだった。

本書はこうしたルネサンス期の魔術思想の系譜を辿った一冊だ。今読めばまるっきり荒唐無稽だが、人間と世界の重なり合いのダイナミズムを大胆に描き、当時の魔術思想がどのようなものであったかを窺い知ることのできるものになっている。キリスト教とかかる「魔術」のせめぎあいも、非常に興味深いものがある。

のっけからフィチーノの『(三重)生命論』に始まり、議論もディープでこそあれ決して初学者にはやさしくない。だがそれでも、ルネサンスの「もう一つの顔」について知りたければ、本書を手に取ることをおススメしたい。ルネサンスという時代の見え方が変わってくることウケアイだ。